大数据时代的数据可视化设计的发展状况2025.6.19

大数据时代的数据可视化设计正处于一个高速发展、机遇与挑战并存的关键阶段。其发展状况可以从以下几个方面来概述:

一、核心驱动力:数据爆炸与需求升级

1. 数据规模与复杂性剧增

数据量级:从GB、TB跃升至PB、EB级别。

数据类型:结构化、半结构化(日志、JSON)、非结构化(文本、图像、视频、音频)数据并存,且非结构化数据占比越来越高。

数据速度:实时/近实时数据流(如物联网、社交媒体、交易数据)成为常态。

数据维度:高维数据(数百甚至数千个变量)分析需求增加。

2. 用户需求多样化与深化

从展示到洞见: 用户不再满足于看到数据,更需要从数据中快速发现模式、趋势、异常和关联,获得可行动的洞见。

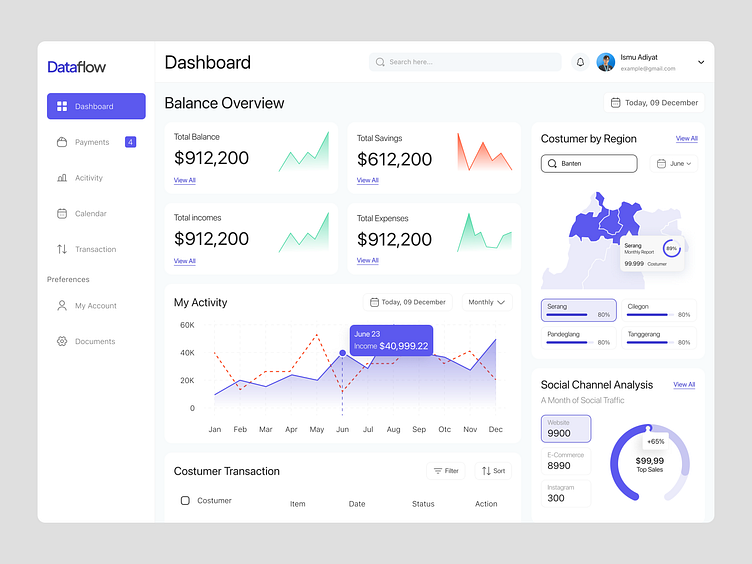

从通用到定制: 不同领域(金融、医疗、制造、零售、政府等)和不同角色(高管、分析师、一线员工)需要高度定制化的视图和交互方式。

从静态到交互与实时: 用户需要动态探索数据,通过钻取、过滤、联动等交互操作深入分析,并要求对实时变化做出响应。

从专家到全民: 数据素养提升,可视化工具需要更易用、更直观,服务于更广泛的非技术用户(“全民数据分析”)。

二、关键发展趋势

1. 技术革新驱动表现力与性能

WebGL与GPU加速: 使在浏览器中流畅渲染百万甚至千万级数据点成为可能,支持复杂3D可视化、大规模地理空间可视化。

分布式计算与增量渲染: 利用Spark、Dask等框架处理海量数据,结合增量加载和渲染技术,提升交互响应速度。

新兴渲染技术: 如光线追踪在特定场景(科学可视化、逼真模拟)的应用探索。

2. 交互性与探索性成为核心

深度交互: 超越简单的悬停提示,支持多视图联动、动态查询、参数调整、故事叙述(引导式分析)。

自然语言交互: 用户通过语音或文本提问(如“上季度哪个区域销售增长最快?”),系统自动生成或调整可视化结果(NLQ/NLG + Viz)。

增强分析集成: 可视化平台深度整合机器学习/AI,自动推荐合适的图表类型、检测异常、生成洞察摘要,辅助用户决策。

3. 应对复杂性与高维数据

降维技术可视化: t-SNE, UMAP 等降维算法结果的可视化,用于探索高维数据中的聚类和结构。

新型图表库: 桑基图、平行坐标图、热力图、树图、和弦图等更适合展示复杂关系和层次结构。

小倍数: 将大量相似的图表并置,便于快速比较不同类别或时间点的模式。

沉浸式可视化: VR/AR 为探索复杂三维数据(分子结构、地质模型、城市信息模型)提供更直观、沉浸的体验。

4. 叙事化与情境化

数据故事叙述: 将多个可视化串联起来,形成有逻辑、有说服力的数据故事,用于报告、演示和决策沟通。工具内置“故事板”功能。

上下文嵌入: 可视化不再是孤立的图表,而是嵌入到具体的业务流程、应用场景和用户工作流中,提供即时的情境化洞察。

5. 自动化与智能化

自动图表推荐: 基于数据特性和用户意图,智能推荐最有效的可视化形式。

异常检测与自动标注: AI自动识别数据中的显著异常点或趋势变化,并在可视化中突出标注。

个性化视图: 根据用户角色、历史行为和偏好,动态调整仪表板和可视化的内容和布局。

6. 移动化与嵌入式分析

响应式设计: 可视化自适应不同屏幕尺寸(桌面、平板、手机),确保在任何设备上都有良好体验。

嵌入式分析: 将可视化深度集成到CRM、ERP、OA等业务应用系统中,用户在工作场景中直接获得数据洞察。

7. 对非结构化数据的可视化探索

文本分析可视化:词云、情感分析图、主题模型可视化(LDA)、实体关系图。

图像/视频分析可视化:目标检测结果覆盖、视频关键帧摘要、特征空间可视化。

网络图可视化:社交网络、知识图谱、供应链关系的可视化。

三、面临的主要挑战

1. 性能瓶颈: 处理超大规模数据集和实现实时交互依然存在挑战,尤其在资源有限的终端设备上。

2. 认知负荷与设计陷阱: 设计不当的可视化(如误导性比例、过度复杂的图表)反而会增加用户理解难度,甚至导致错误结论。需要在信息密度、清晰度和美观度之间取得平衡。

3. 高维与非结构化数据的有效表达: 如何直观地展示高维关系和非结构化数据的内在结构和洞见,仍是研究热点和设计难点。

4. 可解释性与信任: 当AI深度参与可视化生成和洞察推荐时,如何保证过程透明、结果可解释,以建立用户信任至关重要。

5. 数据质量与治理: “垃圾进,垃圾出”。可视化的效果高度依赖底层数据的质量和一致性,需要良好的数据治理作为基础。

6. 隐私与安全: 在展示聚合数据时,如何防止通过可视化逆向推导出敏感个体信息(可视化隐私泄露风险)。需要设计符合GDPR等法规的可视化方案。

7. 跨领域人才缺口: 优秀的可视化设计需要同时具备数据理解能力、视觉设计能力、交互设计能力、前端技术能力和领域知识,这类复合型人才稀缺。

未来展望

AI更深层次融合: AI将成为可视化设计的核心助手,从数据准备、图表选择、交互设计到洞察生成和故事叙述,提供全流程支持。

实时与预测性可视化: 对实时数据流的可视化监控和基于预测模型的前瞻性可视化将更加普遍。

沉浸式分析普及: VR/AR/MR技术成熟和成本下降,将使沉浸式数据探索在更多领域(如教育、设计、城市规划)得到应用。

增强人类智能: 可视化将更侧重于作为“认知放大器”,帮助人类更好地理解复杂系统,做出更明智的决策,而非仅仅展示数据。

标准化与规范化: 随着行业成熟,数据可视化设计的最佳实践、可访问性标准和伦理规范将逐步建立和完善。

全民数据素养提升: 工具更加易用和智能化,推动数据驱动决策文化在各行各业的渗透。

总结

大数据时代的数据可视化设计已经从简单的“数据画图”演变为一门融合了数据科学、视觉设计、人机交互、认知心理学和前端工程的综合性学科。其核心价值在于将海量、复杂、快速变化的数据转化为清晰、直观、可操作的洞察,赋能决策和创新。虽然面临性能、复杂性、认知、隐私等多重挑战,但在技术革新(尤其是AI和图形技术)和日益增长的需求推动下,数据可视化设计正朝着更智能、更交互、更沉浸、更普及、更负责任的方向蓬勃发展,成为释放大数据价值不可或缺的关键环节。